Le style camp : l'identification à l'épreuve des formes libres

En 2019, le Met Gala mettait le camp à l’honneur pour son exposition de mode annuelle. Une sensibilité née au cœur des communautés LGBTQIA+ s’offrait un tapis rouge sous les yeux ébaubis du grand public. Plongée dans une esthétique, du sensible au formel, qui avance au coude à coude avec la mode.

Qu’est-ce que le camp ?

Sur le mot Camp, les pistes s’accordent pour situer son origine jusqu’au verbe français du 17e siècle « se camper », littéralement prendre la pose, en accord avec les jeux d’apparence et de séduction se jouant à la baroque cour du roi. L’expression plus tardive “camper un personnage”, idiome se rapportant aux acteurs de théâtre entrant dans leur rôle, rend bien la métadémesure du camp. En 1964, Susan Sontag publie ses Notes sur le style camp, une première tentative pour cerner le concept. En quelques pages et 58 aphorismes, l’autrice déploie les multiples facettes du camp, dans un hommage à Oscar Wilde, dandy anglais, pionnier du camp et maître dans l’art des petites phrases qui font mouche. Histoire de poser les bases de ce concept, elle cite pêle-mêle les illustrations décadentes d’Aubrey Beardsley, la mode des années 20 ou encore des films avec Bette Davis comme des exemples parfaits de camp. Le camp s’affiche ainsi comme un goût prononcé pour l’extravagance, une bonne dose de kitsch et d’exubérance, du dramatique, une préférence pour l’apparence, n’importe quel objet futile et surtout une esthétique omniprésente dans la communauté LGBTQIA+.

Dans son essai, Sontag décrit le camp comme une sensibilité, il n'est ainsi ni un concept ni une idée et c'est ce qui le rend précisément difficile à cerner. Le camp est ainsi "fondamentalement ennemi du naturel, porté vers l'artifice et vers l'exagération".

Multimédium : culture visuelle et art de la performance

Le camp est protéiforme et s'incarne autant dans les objets et les œuvres plastiques, tout en ayant une prédilection pour les productions plus populaires et accessibles, notamment dans les arts du spectacle et désormais le cinéma. L’opéra par exemple est camp : costumes et décors grandioses, maquillages à la limite du grotesque, expressions faciales exagérées… La grande scène adore faire dans la démesure, c’est camp. Les performances plus populaires n’en sont pas en reste : Ziegfeld Follies, Joséphine Baker… Tous intègrent le panthéon du camp. Le cabaret et les revues burlesques embrassent l’humour et l’opulence du camp avec leurs costumes bardés de plumes, arrosés de paillettes, et scénographies assorties. Sans encombre, le cinéma prend le relai et s’approprie le camp jusqu’à en faire un genre. John Waters en est un des plus précieux exemples : avec Pink Flamingo ou Hairspray, il dévoile les folies du camp, de l’extravagance jusqu’au trash défiant le bon goût. Kenneth Anger avec Scorpio Rising, James Bidgood et son Pink Narcissus, Steven Arnold forment une autre branche du camp : gay, underground, avec une esthétique foisonnante et arty. Ils auront une influence immense. D’autres films se retrouvent au panthéon du camp sans forcément avoir cherché à y entrer : Whatever Happened To Baby Jane ou Mommie Dearest sont des chefs d’œuvres grand-guignolesques avec des actrices totalement dans l’excès, pas loin du ridicule.

La mode et le camp : un exercice de styles

Lieu où l’artifice devient l’essence, la mode est aussi le médium qui s’acoquine aisément avec le camp. Tant par l’objet vêtement qu’elle produit que par la dimension scénographique de la présentation de mode. Une continuité qui fait sens : les premières présentations de mode avaient lieu sur la scène des théâtres et les actrices sur les planches garantissaient la publicité des maisons de couture. Avec ses vêtements, son maquillage, ses défilés spectacles et sa vision un poil extrême de la féminité, la mode est l’autre antre du camp par excellence. Bob Mackie noie Cher et Elton John sous un océan de sequins. Thierry Mugler crée des femmes insectes, des chimères et fait renaître Vénus pour ses défilés-spectacles. Pour Moschino, Jeremy Scott joue la carte de l’american dream au second degré avec une armée d’aliens clonée sur Jackie Kennedy, des poupées Barbie plus vraies que nature, des emballages de fast food transformés en robes du soir et des accessoires reproduisant des emballages de produit ménager. La maquilleuse Pat McGrath transforme les mannequins avec un make-up surréaliste de drag queen pour les défilés de John Galliano, qui se fait un plaisir de créer les collections les plus décadentes : bal de Versailles fantasmé, déesses de l’Égypte ancienne sorties de leur tombeau doré, femmes chevalières et geisha grandiloquente.

Dans les pages des magazines, les éditoriaux de mode sont camp : outrancier au-delà du kitsch, glamour entremêlé de stupeur, sexualité théâtralisée jusqu’au malaise. Helmut Newton, David Lachapelle, Pierre et Gilles ou encore Jean Paul Goude signent de grands moments de mode camp dans la presse. La relève incarnée par Nadia Lee Cohen adore piocher dans les références historiques du camp. Celui-ci dépasse désormais le cap de la parodie pour aboutir à son projet méta. S’il fallait décortiquer la mode à partir de concepts, la notion de camp se présente comme l’un des outils les plus adéquats pour envisager une partie de sa production. Tant ils partagent et procèdent des mêmes mécanismes, axés sur l’artifice, le jeu du soi, mais aussi de la difficulté à pleinement être saisi par les non-initiés, formant une bulle exclusive pourtant emplie de références populaires et ne s’intimidant jamais du trivial.

Jeu sur les genres

Le camp secoue les normes. En se nourrissant des clichés, des injonctions contradictoires, en les gonflant jusqu’au ridicule, il libère le rire à travers un artifice qui déforme le réel. La nuance du camp est cependant subtile et ne saurait souffrir les raccourcis : il ne s’agit de “rire de” ou de “caricaturer” (c’est-à-dire d’utiliser le rire comme arme visant la défaite), mais de rire parce qu’à travers nous-mêmes nous éprouvons une empathie et une affection pour cet excès. Il y a dans le camp une forme d’aller-retour de la conscience devant de l’excès présenté, entre projection et distanciation, avoisinant les phénomènes esthétiques anoblis par la philosophie, de la catharsis aristotélicienne au sublime kantien. Le camp fait tenir ensemble des extrêmes, il est un paradoxe : le je est un jeu, la nature est avalée tout entière par l’artifice, le ridicule est accompagné d’une admiration sans bornes, proche du fanatisme. L’excès ne répugne pas le spectateur : il en veut encore plus, jusqu’à s'étouffer dedans. Le camp tord le cou aux visions binaires, en témoigne son jeu sur le genre. Les femmes ont offert des modèles de camp à travers les différentes industries culturelles : Mae West, Madonna ou Cher incarnent une hyper féminité sans limites, intégrant les inspirations des drag queens.

Le drag, la forme d’art camp par excellence. Le travestissement des acteurs au théâtre, sort de camp primordial, s’est mué à travers la modernité pour former une expression scénique singulière. En performant une persona à rebours de leur identité de genre, les drag queens sont l’incarnation de camp alliant art de la scène et apparence extraordinaire, souvent référencé.

Camp, style et histoire de l’art

Bien que préexistant dans différents médiums artistiques, le camp n’est formellement identifié et nommé qu’au-delà de la modernité. Où s’inscrit le camp dans l’histoire de l’art ? Est-ce un genre, un mouvement ou un style ? Une forme d’art postmoderne ? Arthur Danto se pose la question du nom qu’on donne à la production artistique que nous vivons et expérimentons. Comment nommer quelque chose quand il se présente devant nous et qu’on a du mal à l’identifier, sans recul pour le qualifier ? Et si l’on arrive à le qualifier, est-ce qu’on n’est pas plutôt face à un style, à un mouvement qui s’épanouit dans une forme artistique plus ou moins identifiable ou est on vraiment face à un moment notable dans l’histoire de l’art ? Le modernisme par exemple peut s’envisager comme un moment global qui recoupe différents mouvements artistiques : surréalisme, cubisme, expressionnisme… À l’instar du style postmoderne qui a suscité tant d'essais et qui ne s'évoque qu'en une poignée de caractéristiques fluctuantes, Danto retrouve cette question de l’identification et du style à travers le Camp théorisé par Sontag. De même que postmodernisme, le camp n'est pas facilement identifiable pour qui n'est pas familier avec ce type de production particulièrement répandu outre-Atlantique.

Le plus proche du camp pour les francophones, c’est la notion de kitsch. Notion importante dans l’histoire de l’art moderne, où il se pense chez Greenberg comme un contrepoint de l’avant-gardisme, dans la production artistique moderne. Le kitsch est un « succédané de culture allié au divertissement ». Chez Kundera aussi, une critique du kitsch dans L’insoutenable légèreté de l’être : « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde ; au sens littéral comme au sens figuré : le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable ». Le kitsch, c’est ce qui est beau et acceptable par tout le monde. Une vision réductrice qui ne propose que des objets limités, vains, forcément très artificiels et légers pour plaire à la totalité. Pour Kundera, le kitsch est semblable à un voile, un filtre de pudeur, qui va camoufler, masquer ces choses inacceptables, la réalité merdique du monde. Pascal Françaix montre pourtant bien la fracture entre camp et kitsch, dans le premier volume de sa trilogie sur le camp cinématographique Horreur et exploitation. Insaisissable et pourtant bien présent, le camp est bien semblable au postmodernisme, mais peut aisément se satisfaire de la notion de “style” - le titre Notes on camp de Sontag a été traduit en français par Notes sur le style camp et Le style camp. Que penser du parallèle établi par Danto sur la nomination et la catégorisation ? Le postmodernisme peut-il s’envisager comme un simple "style" au lieu d’un moment marquant dans l'histoire de l'art comme la modernité ? Il est en effet aisé pour lui de reconnaître et rassembler des œuvres postmodernes en suivant les critères et définitions qu'en donnent les théoriciens. Cependant, la production postmoderne ne représenterait alors qu'un champ bien particulier des productions artistiques de notre époque, laissant le reste dans un flou atemporel, non connecté avec sa contemporanéité.

Comment regarder le camp droit dans les yeux ?

Comme l’explique Pascal Françaix en introduction de son essai sur le Camp, nous, camp connoisseurs, sommes toujours bien embarrassés lorsqu’il faut expliquer le camp à un non-initié. Rétrospectivement, j’ai baigné dans le camp depuis mon adolescence. Mes premiers attachements cinématographiques ont par hasard été : Moulin Rouge de Baz Luhrmann, Purple Rain de Prince, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman et Cabaret de Bob Fosse. Je n’ai connu la notion de camp que plus tard, mais ayant baigné dans cette esthétique il m’a été facile de relier le terme et les images. J’ai choisi plus tard de l'enseigner, sous le prétexte du texte de Danto et pour me rapprocher des productions que j'affectionne. Tâche périlleuse, mais toujours moins ardue que d’expliquer le postmodernisme. Armée d’aphorismes de Sontag et de références mode qui ne parleraient pas beaucoup à mon auditoire, j’entrepris de m’appuyer sur le cinéma comme voie réconciliatrice pour aider à saisir le camp, cet objet bizarroïde, à travers les extraits suivants, pour en montrer les diverses facettes.

The Rocky Horror Picture Show (1975) - Jim Sharman : pour l’arrivée du docteur Frank-N-furter incarné par Tim Curry.

American Psycho (2000) - Mary Harron : le personnage de Bateman, dans sa folie obsessive et sa répression, son jeu d’homme alpha accompli.

Death Becomes Her (1992) - Robert Zemeckis : pour la représentation du couple, de la féminité, l’humour excessif des dialogues et des situations, même dramatiques.

What a way to go (1964) - J. Lee Thompson : pour Shirley MacLaine et ses costumes, pour le rose et la dimension de spectacle entre Hollywood et Broadway.

Mommy Dearest (1981) - Frank Perry : pour le jeu de miroir entre le jeu d’actrice de Faye Dunaway (camp involontaire) et celle qu’elle incarne (Joan Crawford) qui a elle-même participé à plusieurs des films intégrant le style camp.

But I’m a Cheerleader (1999) - Jamie Babbit : pour l’humour référencé (RuPaul vêtu d’un t-shirt Straight is Great sera toujours immensément drôle) et sa capacité à nous faire rire en conscience sur un thème d’une tristesse absolue (les thérapies de conversion aux États-Unis).

Showgirls (1996) - Paul Verhoven : difficile de choisir un extrait, le film est camp jusqu’à os. Du sujet (la scène de revue de charme à Las Vegas) au jeu des acteurs, mais aussi les dialogues, les costumes et maquillages…

Possession (1981) - Andrej Żuławski : 5 minutes d’Adjani hurlante et gesticulante, dégoulinante de fluides.

Velvet Goldmine (1998) - Todd Haynes : le camp sur une figure déjà un peu camp, dieu du panthéon glam, David Bowie. On flirte avec la parodie clinquante, le faux récit se teinte des atours de vérité. La musique, la scène, le chant. Une réalité alternative comme seule le camp sait en construire.

To Wong Foo, thanks for everything! Julie Newmar (1995) - Beeban Kidron : Camp pur sucre embarquant drag queens et pageant girls en road movie.

Priscilla Queen of the Desert (1994) - Stephan Elliott : alter ego australien de To Wong Foo (...), il souligne la dimension scénique et divertissante du drag.

Pour des horizons plus camp…

Body Double - 1984

Funny Girl - 1968

Victor Victoria - 1982

Barbarella - 1968

Female Trouble - 1974

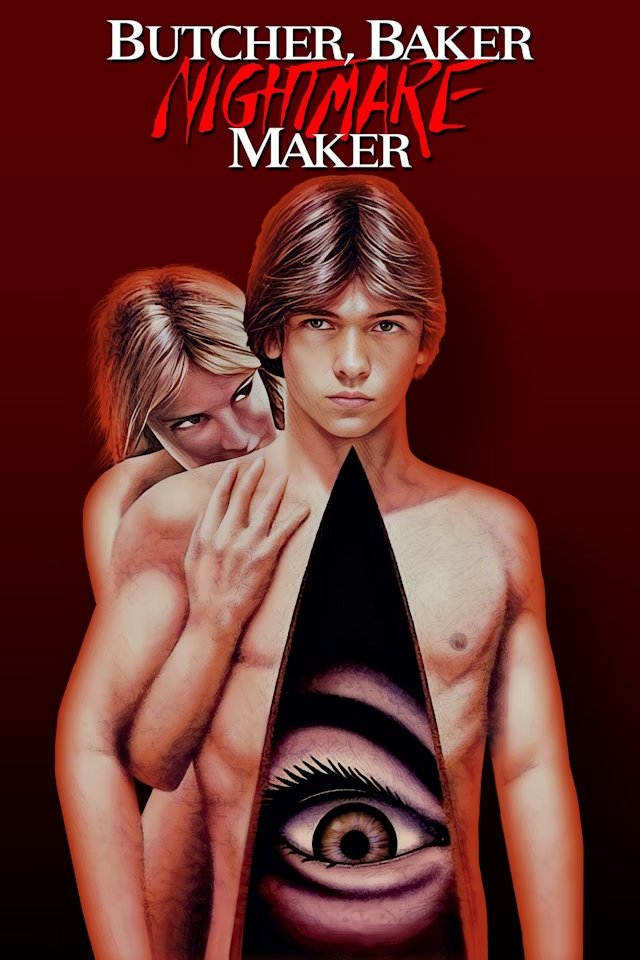

Butcher Bake Nightmare Maker - 1981

Femmes au bord de la crise de nerfs - 1988

Frankenhooker - 1990

Whatever happened to Baby Jane? - 1962

The Doom Generation - 1995

All That Jazz - 1979

Forbidden Zone - 1980

Texte revu et édité, initialement produit dans le cadre d’un TD de philosophie de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne